Kunst-Dokumentarfilme erfahren oftmals nur dann größere Aufmerksamkeit, wenn ein bekannter Künstler oder ein bei Touristen beliebtes Museum im Mittelpunkt steht. In Klaus Peter Kargers Film „Die treibende Kraft“ ist das anders. Er widmet sich in seinem sensiblen, genau beobachteten Porträt einer aus der baden-württembergischen Kleinstadt Trossingen stammenden Frau, die Einblicke in das „echte Leben“ freischaffender bildender Künstler in Deutschland gewährt. Eine aufmerksame, unaufgeregt umgesetzte Doku, geprägt von großer Unmittelbarkeit.

Über den Film

Originaltitel

Die Treibende Kraft

Deutscher Titel

Die Treibende Kraft

Produktionsland

DEU

Filmdauer

78 min

Produktionsjahr

2025

Regisseur

Karger, Klaus Peter

Verleih

Karger Film Kultur und Video

Starttermin

28.08.2025

„Die treibende Kraft“ porträtiert Angelika Nain, die seit 30 Jahren als bildende Künstlerin arbeitet. Seither gelingt es ihr, in Verbindung mit Nebentätigkeiten, weitestgehend von ihrer Kunst zu leben. Ihre Werke sind dabei stets geprägt von persönlichen Erfahrungen. Nains langjährige Arbeit mit Flüchtlingen und ihre Reisen nach Afrika spiegeln sich ebenso in ihrer Kunst wider wie ihre Zeit als Crewmitglied auf einem Seenotrettungsschiff. Auch der Garten als (Zufluchts-) Ort der Reflexion über Natur und Vergänglichkeit spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben.

Klaus Peter Karger hat sich für sein Künstlerporträt bewusst für eine Person entschieden, die nicht berühmt ist. Und, wie seine Stimme aus dem Off erklärt, „deren Werke nicht hochpreisig gehandelt“ werden. Nain ist eine von rund 50 000 bildenden Künstler:innen in Deutschland und sie steht gewissermaßen exemplarisch für diese Zunft. Kunstschaffende leben, ebenso wie freie Journalisten oder Schauspieler, oft in prekären Situationen. Offen und freimütig äußert sich auch Nain über die Herausforderungen und Schwierigkeiten, gerade zu Beginn der künstlerischen Tätigkeit ausreichend Einnahmen zu generieren. Sie gibt damit ihren Kolleginnen und Kollegen eine wichtige Stimme. Überhaupt: Die Interviews profitieren von der Nähe und Vertrautheit zwischen Protagonistin und Karger, die sich lange kennen.

Schon 2004 realisierte Karger eine Doku über Kain, Ausschnitte aus dem über zwanzig Jahre zurückliegenden Film platziert er an passenden Stellen. Auf diese Art ergeben sich spannende Vergleiche: Wie hat sich das Leben von Nain seither geändert? Wo liegen mittlerweile ihre Schwerpunkte im Kunstschaffen? Und welche Themen prägen auf welche Weise ihren künstlerischen Output? Der Wandel und die Weiterentwicklung einer Person im privaten wie beruflichen Kontext zeigen sich durch jene Gegenüberstellung alter und neuer Aufnahmen ganz wunderbar.

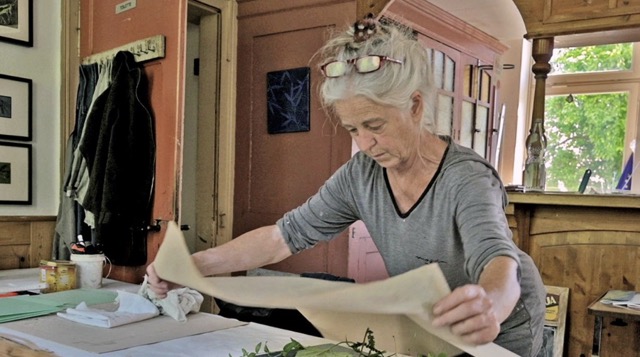

Nain arbeitet heute in mehreren künstlerischen Disziplinen und mit den verschiedensten Materialien. Diese Vielfalt zeigt sich im Rundgang durch ihr Haus, das im Inneren einer Kunstgalerie ähnelt. Bilder, Druckgrafiken, Skulpturen sowie Fundstücke und Objekte von ihren Reisen reihen sich aneinander. Wichtige Informationen zu ihrer Kunst und Biografisches erfahren wir von Karger zusätzlich aus dem Off. Oder direkt von Nain, die sich von Karger und seiner Kamera bei ihrer Arbeit außerdem über die Schulter filmen lässt. So sehen wir sie etwa ausführlich bei der Arbeit an einem aktuellen Ausstellungsprojekt, in das sie ihre Liebe zur Natur sowie zur Pflanzen- und Tierwelt miteinfließen lassen kann.

In diesen intimen, unverstellten Momenten beobachtet Karger die Szenerie unkommentiert, allein Arbeits- und Alltagsgeräusche sind zu hören. Besonders nah kommt man der Künstlerin in den Szenen außerhalb des Ateliers. Zum Beispiel bei Ausflügen zu den idyllischen Auenwäldern und Rheinwiesen unweit ihres Wohnortes. Oder im großen heimischen Garten, in dem Nain Inspiration für ihre Druckgrafiken erfährt und voll und ganz in ihre Gedankenwelt eintauchen kann. Zwischendurch sehen wir sie bei Telefonaten mit Geflüchteten, für die sie sich seit vielen Jahren einsetzt.

Es ist die große Stärke des Films, sowohl das private wie beruflichen Leben der Porträtierten gleichsam und gleichberechtigt zu berücksichtigen und abzubilden. Und damit die unmittelbaren Wechselwirkungen, die gegenseitige Beeinflussung dieser beiden Bereiche, aufzuzeigen.

Björn Schneider