Originaltitel

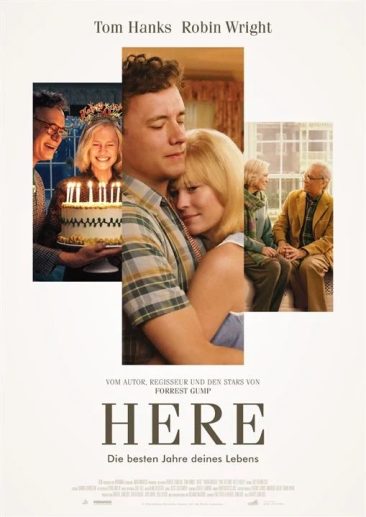

Here

Deutscher Titel

Here

Produktionsland

USA

Filmdauer

104 min

Produktionsjahr

2024

Produzent*in

Block, Bill / Golov, Andrew / Zemeckis, Robert

Regie

Zemeckis, Robert

Verleih

DCM Film Distribution GmbH

Starttermin

12.12.2024

Here

Here

USA

104 min

2024

Block, Bill / Golov, Andrew / Zemeckis, Robert

Zemeckis, Robert

DCM Film Distribution GmbH

12.12.2024

Wöchentlicher Newsletter mit den aktuellen Arthouse-Charts und neuesten Beiträgen.