Er gilt als einer der besten Seismographen amerikanischer Befindlichkeiten. Nach Post-Vietnam-Trauma ("Der Eissturm"), Bürgerkrieg ("Ride with the devil") und Schwulendrama ("Brokeback Mountain"), widmet sich der vielfach preisgekrönte Taiwanese Ang Lee auf gewohnt gekonnte Art dem legendären „Love & Peace“-Happening Woodstock. Basierend auf der Autobiographie von Elliot Tiber erzählt er von einem jungen, naiven Künstler, der eigentlich nur das finanzklamme Motel seiner Eltern retten will – und dabei fast unfreiwillig das legendärste aller Open Air-Konzerte anzettelt. Ein ebenso charmanter wie warmherziger Nostalgietrip in jene gute alte Zeit, als Träume und Vision scheinbar noch einfach ganz einfach waren. Hübsche Hippie-Seligkeit als cineastisches Antidepressivum gegen Web 2.0-Stress, Öko-Trauma und globale Finanzkrise.

Webseite: www.takingwoodstock.de

USA 2009

Regie: Ang Lee

Drehbuch: James Schamus

Kamera: Eric Gautier

Musik: Danny Elfman

Schnitt: Tim Squyres

Darsteller: Demetri Martin, Imelda Staunton, Henry Goodman, Emile Hirsch, Jeffrey Dean Morgan, Liev Schreiber, Dan Fogler, Jonathan Groff, Kelli Garner, Eugene Levy, Paul Dano

Länge: 110 Minuten

Verleih: Tobis Filmverleih

Start: 3. September 2009

Weltpremiere Festival de Cannes 2009

Webseite: www.takingwoodstock.de

USA 2009

Regie: Ang Lee

Drehbuch: James Schamus

Kamera: Eric Gautier

Musik: Danny Elfman

Schnitt: Tim Squyres

Darsteller: Demetri Martin, Imelda Staunton, Henry Goodman, Emile Hirsch, Jeffrey Dean Morgan, Liev Schreiber, Dan Fogler, Jonathan Groff, Kelli Garner, Eugene Levy, Paul Dano

Länge: 110 Minuten

Verleih: Tobis Filmverleih

Start: 3. September 2009

Weltpremiere Festival de Cannes 2009

Über den Film

Originaltitel

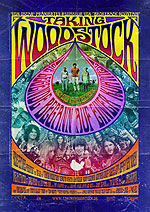

Taking Woodstock

Deutscher Titel

Taking Woodstock

Produktionsland

USA

Filmdauer

121 min

Produktionsjahr

2009

Produzent

Lee, Ang

Regisseur

Lee, Ang

Verleih

Starttermin

01.01.1970

PRESSESTIMMEN:

Ein Film wie ein Hippie: heiter, drogenselig und herrlich entspannt.

Stern

FILMKRITIK:

Weil das Motel seiner Eltern kurz vor dem Konkurs steht, kehrt der junge Elliot (Demetri Martin) aus der Metropole in die Provinz zurück. Während die grantelnde Mama die letzten Gäste verschreckt, bekommt der Sohn beim Zeitung lesen spontan die rettende Idee: Die Veranstalter eines Open Air-Konzerts haben gerade die Konzession für ihr geplantes Gelände verloren und suchen händeringend nach Ersatz – die Sumpfwiese hinter dem elterlichen Grundstück wäre dafür doch ideal, denkt sich Elliot. Als Leiter der lokalen Handelskammer verfügt er schließlich über die offizielle Lizenz für ein jährliches Musikfestival. Welche ungeheure Lawine er damit auslösen wird, kann der naive Held freilich beim besten Willen kaum ahnen. Bald belagern die ersten Vorauskommandos das kleine Kaff. Während die einen noch die dörfliche Moral und Ordnung durch die drohende Hippie-Invasion gefährdet sehen, wittern die anderen längst lukrative Einnahmequellen. Die Bar boomt, das Motel ist ausverkauft – selbst Elliots notorisch nörgelnde Mutter scheint dank Dollar-Segen ausnahmsweise zufrieden. Für den kleinen Helden wachsen derweil die Probleme: Erst wollen fiese Mafiosi mitkassieren, dann pochen kleinkarierte Beamte auf Vorschriften. Als Elliot schließlich leicht bekifft bei einer Pressekonferenz etwas leichtsinnig kostenlosen Eintritt verspricht, kennt der Ansturm der Massen keine Grenzen mehr: Mehr als eine halbe Millionen Musikfans und Hippies werden sich auf den Weg machen, um das größte Happening aller Zeiten zu feiern. Das allgemeine „Love & Peace“-Feeling wirkt auch für Elliot ansteckend und lässt ihn ganz neue Ufern betreten – das er vom eigentlichen Konzert kaum noch etwas mitbekommt, ist da letztlich fast schon egal.

Fröhlich, beschwingt und vor allem ohne jeden Zynismus erzählt Ang Lee von seinem naiven Helden, der nicht umsonst bereits mit seiner Frisur an Dustin Hoffman aus der „Reifeprüfung“ erinnert. Wie einst jener Benjamin stolpert nun Elliot beim Erwachsenwerden als Prototyp eines Idealisten tapsig, trotzig und tapfer über allerlei Hürden der Realität. Nur, dass die Liebe des Spätzünders diesmal nicht einer älteren Frau, sondern einem rustikalen Zimmermann gilt – Coming-of-Age trifft auf Coming Out. Die kleine schwule Lovestory erzählt Lee mit angenehmer Leichtigkeit fast nebenbei, ein paar Pinselstriche – das genügt. Ähnlich minimalistisch schildert er die Beziehung der Eltern. Warum sich der unterdrückte Vater von seiner kauzigen Gattin jahrzehntelang klaglos alles gefallen lässt? „Weil ich sie eben liebe“, antwortet dieser mit keineswegs unglücklicher Überzeugung.

„Der Tisch ist hübsch angerichtet, aber das Menü wird nicht serviert“, klagten Kritiker in Cannes und bemängelten, dass vom eigentlichen Konzert so gut wie gar nichts zu sehen und zu hören wäre. Und wo blieben der Dreck, die Drogen, das Chaos und der Mangel an sanitären Anlagen? Genau das jedoch ist der Coup des Ang Lee, eleganter kann man sich, 40 Jahre später, diesem Mythos kaum nähern: ein entferntes Leuchten in der Ferne. Ganz bewusst liefert „Taking Woodstook“ kein „Woodstock“-Reloaded, keinen Aufguss jener pompösen Dokumentation von Michael Wadleigh, die Scorsese einst oscarreif geschnitten hat. Mit nostalgischen Split-Screen-Einstellungen und körnigen Bildern wird der berühmten Vorlage zwar Reverenz erwiesen, doch Lee will keine Denkmalpflege betreiben. Er nutzt Woodstock lieber als atmosphärisch dichte Kulisse für ein Kaleidoskop faszinierend schillernder Figuren: Die einen etwas schräg, die anderen ziemlich bodenständig. Wie gewohnt gewinnt der Taiwanese die Herzen der Zuschauer durch den geradezu zärtliche Umgang mit seinen Figuren: Man mag sie aller Macken und Neurosen zum Trotz ganz einfach, zumal sie so unaufdringlich punktgenau gespielt werden: Ob Emile Hirsch als übercooler ‚Peace & Cash’-Guru Billy, Imelda Staunton als grandios kratzbürstige Mutter, Liev Schreiber als knallharter Travestie-Bodyguard oder Comedy-Star und Kino-Newcomer Demetri Martin als treuherziger Elliot, der staunend durch das Woodstock-Wunderland stolpert. Zum Mitstaunen ist auch das Publikum eingeladen: Sei es beim selbstironisch psychedelischen Sex-and-Drugs-Trip im bunten VW-Bus oder wenn Elliot auf dem Rücksitz eines Polizeimotorrads mit untertourigem Knattern gemächlich durch den schier endlos langen Hippie-Treck tuckert – und ihn die Kamera mit scheinbarer Leichtigkeit parallel dazu begleitet. Hier erlebt man diese Armada aus langhaarigen, handylosen Hippie-Statisten ganz hautnah mit: mittendrin und nicht nur daneben. Passend zum 40sten Woodstock-Jubiläum im Herbst präsentiert Lee eine farbenfrohe, luftig leicht gerührte „Das waren noch Zeiten”-Geburtstagstorte mit allerlei Wunderkerzen, zynismusfreier Zuckerguss und ganz ohne Kitsch-Kalorien.

Dieter Oßwald