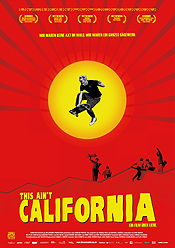

Der große Publikumserfolg der diesjährigen Perspektive Deutsches Kino war ausgerechnet eine Dokumentation über Skateboardfahren in der DDR. Doch kein Wunder, denn Regisseur Marten Persiel gelingt es dank faszinierendem Archivmaterial und einem nicht immer ganz durchschaubaren Umgang mit den Fakten ein mitreißendes Portrait einer Subkultur zu inszenieren, die sich auf gekonnte Weise zwischen Ostalgie und Selbstironie bewegt.

Webseite: www.farbfilm-verleih.de

Deutschland 2011 – Dokumentation

Regie: Marten Persiel

Buch: Marten Persiel, Ira Wedel

Länge: 90 Minuten

Verleih: Farbfilm Verleih

Kinostart: 16. August 2012

PRESSESTIMMEN:

…

FILMKRITIK:

Rollbrettfahren hieß der Sport in der DDR und war natürlich verboten. Wie so vieles, dass nicht in das Konzept der Obrigkeit passte, das irgendwie nach Westen, nach Freiheit aussah, das nicht durch Strukturen zu organisieren war. Und so formte sich trotz aller Verbote auch in der DDR eine kleine Szene von Skateboardfahrern, denn, wie einer der Protagonisten von damals sich so treffend erinnert: „Beton hatten wir ja genug.“ Wie viel Beton, davon kann man sich in den tollen Archivaufnahmen überzeugen, die Marten Persiel und sein Team zusammengetragen haben und die allein den Besuch von „This Ain’t California“ lohnen. Doch im Gegensatz zu so vielen Dokumentarfilmen, die sich auf einem interessanten Thema ausruhen, es aber nicht auch filmisch umzusetzen verstehen, geht Persiel von Anfang an einen anderen Weg. Dass er dabei die dokumentarische Form immer wieder sprengt, es mit den nachvollziehbaren Fakten (und womöglich auch mit der Authentizität des Bildmaterials) nicht ganz genau nimmt, mag Puristen stören, dem Film hilft es ungemein.

Im Mittelpunkt von „This Ain’t California“ steht Dennis Panicek, genannt Panik, die schillerndste Figur der DDR-Skateboardszene. Am Anfang des Films wird er beerdigt, gefallen 2011 in Afghanistan. Sein Tod nimmt der Film als Anlass, etliche Wegbegleiter und Freunde von Dennis zusammenzubringen und in Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Zeit schwelgen zu lassen. Vor einer malerisch verfallenen Fabrikkulisse sitzt man da gemeinsam am Lagerfeuer und erinnert sich an die Jugend, das Leben in der DDR, die alltägliche Rebellion gegen das System und vor allem das Skaten. In sieben Kapitel unterteilt, rasant geschnitten, mit pulsierender 80er Jahre Musik unterlegt, zeichnet „This Ain’t California“ nach, wie auch die Jugend der DDR vom Skateboard-Virus infiziert wurde. Dass die Bretter nicht dem Standard des Westens entsprachen war egal. Allein der Gedanke zählte, die Lust am Anderssein im konformen System, die Aufmerksamkeit, die man allein äußerlich in der spießigen DDR erregte.

Und immer mittendrin: Panik, der die gefährlichsten Stunts wagte, die verrücktesten Aktionen initiierte. Dabei war er eigentlich als Athlet im DDR-Leistungssportsystem vorgesehen, konnte sich mit den strengen Strukturen, dem Drill jedoch nie anfreunden. Umso überraschender, dass ausgerechnet er sich nach der Wende bei der Bundeswehr verpflichtete, eine Entwicklung, die der Film bedauerlicherweise nicht zu enträtseln versucht. Sein Fokus bleibt ganz beim Lebensgefühl der DDR-Skater. Und das wird durch erstaunliche 8MM-Aufnahmen bebildert, die Persiel und seinem Recherche-Team nicht zuletzt durch ihre eigene Erfahrung als Skater anvertraut wurden. Grobkörnige Aufnahmen von langhaarigen Jungs in merkwürdigen Klamotten sieht man da, die über die sprichwörtliche kahle DDR-Architektur brettern, irgendwie das System in Frage stellen, aber vor allem viel Spaß haben. Denn auch wenn sich die DDR-Skater gern als subversive Regimegegner sahen, ist es gerade im Rückblick von 20 Jahren doch vor allem das jugendliche Gemeinschaftsgefühl, das „This Ain’t California“ beschwört, ein Gefühl von Aufbruch, Anderssein und Rebellion, das letztlich gar nicht so anders war als das, was Gleichaltrige auf der anderen Seite der Mauer empfunden haben.

Michael Meyns

Skateboard heißt es im Westen, „Rollbrett“ hieß es in der DDR. Als in den USA und in den europäischen Ländern dieser Sport und diese Mode aufkamen, waren auch Jugendliche in Ostdeutschland nicht mehr zu halten. Kleine Gruppen taten sich in Städten wie Berlin, Dresden, Halle oder Leipzig zusammen, bauten ihre Rollbretter und ihre Halfpipes zum Teil selber und fuhren, schlingerten, machten kunstvolle und riskante Luftsprünge, was das Zeug hielt.

Die Rollbrettfahrer wurden Freunde und richteten auch ihr übriges Leben viel ungezwungener ein, als es dem Regime und seinen Aufpassern lieb war. Doch die Sportführung musste nachgeben, entsprechende Mannschaften bilden und trainieren, ja sie sogar zu Meisterschaften außer Landes gehen lassen, immer darauf bedacht, dass der Kontakt zum Klassenfeind nicht zu eng wurde.

Das war in den 80erJahren. Heute kommt ein Teil der Freunde zusammen und wärmt in diesem Dokumentarfilm die Erinnerungen auf. Sie schildern, wie alles war, wie sie sich durch diesen Sport befreiten, wie sie aus dem Westen Material schmuggelten, wie sie Freunde der Wessis wurden, wie ihnen misstraut wurde, wie gar die Stasi sich um sie kümmerte. Doch sie ließen sich nicht einschüchtern. „Es war eine schöne befreiende Zeit“, sagen sie.

Denis war einer der Anführer, ein Hitzkopf, ein Rollbrettkünstler, einer der sich um den Kommunismus einen Dreck scherte. Er fiel später in Afghanistan. Die Freunde trauern um ihn.

Ein Film, der es von seiner zum Teil krachenden, ungebügelten Machart her in sich hat. Aber auch einer, der auf äußerst überzeugende Weise schildert, wie lebenseinschränkend die Zustände in der früheren „Zone“ einmal waren. Er ist sportgeschichtlich ebenso interessant wie filmisch und gesellschaftshistorisch. Er kann vor allem jüngeren Menschen, welche die DDR-Zeit nicht bewusst erlebten, eine Menge erzählen – und sie etwas lehren. Dass manches unterhaltsam ist, kommt noch dazu.

Thomas Engel