Auf Initiative der Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle und des Schauspielers Jan Josef Liefers drängen Prominente aus Kunst, Politik und Wissenschaft in einem Appell an die Bundesregierung, die Fortführung des Tübinger Corona-Modellprojekts zu ermöglichen. Durch die Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes droht dem Projekt der Abbruch. Der seit 16. März laufende Pilotversuch will aufzeigen, dass Läden und Kultureinrichtungen wie Museen, Theater und Kinos durch eine wirksame Teststrategie auch in der Pandemie offenbleiben können.

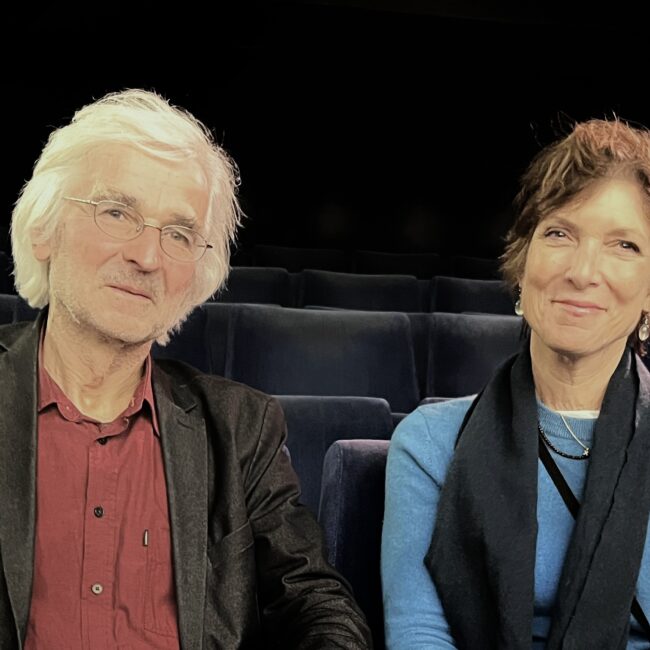

Info und Foto: Dieter Oßwald

Das Modellprojekt in Tübingen wird wissenschaftlich begleitet und von der baden-württembergischen Landesregierung finanziert. Das Sozialministerium hat es vergangene Woche über den bisherigen Schlusstermin 18. April hinaus verlängert.

Bereits im Oktober 2020 begann Lisa Federle in Tübingen damit, ein System mit Corona-Schnelltests zu etablieren. Sie vertritt die These, dass viel Testen die Inzidenz anfangs zwar steigen lässt, aber auf längere Sicht deutlich senkt. Daraus entwickelte sich das Pilotprojekt. Laut Professor Peter G. Kremsner, dem Leiter der Forschergruppe, bestätigt sich nach ersten Erkenntnissen diese These. „Um hinreichend valide Daten zur Beurteilung der Effekte des Modellversuchs zu erhalten, ist eine Fortsetzung erforderlich“, schreiben die Forscher in ihrem gestern vorgelegten zweiten Zwischenbericht.

In Tübingen (90 000 Einwohner) wird seit Wochen sehr viel mehr getestet als anderswo in Deutschland. Pro Woche führen die Teams bis zu 40 000 Schnelltests durch und finden damit jeweils zwischen 30 und 40 Corona-Infizierte heraus. Seit Tagen liegt die Inzidenz in der Stadt Tübingen stabil bei 80. Zum Vergleich: Das Land Baden-Württemberg weist eine 7-Tages-Inzidenz von ca. 170 pro 100 000 Einwohner auf. Lisa Federle betont: „Weil wir so viel in Tübingen testen, haben wir auch eine sehr niedrige Dunkelziffer.“ Es habe sich wissenschaftlich gezeigt, dass die Dunkelziffer in anderen Städten um 25 bis 50 Prozent höher liegt als in Tübingen. Federle: „Wir wollen Leben nicht riskieren, sondern Leben schützen, indem wir lebensnotwendige Bereiche öffnen. Auch wenn die Tests nicht absolut sicher sind, brauchen wir eine Chance, damit Kinder beispielsweise wieder draußen Fußball spielen können.“

Der Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers verfolgt das Projekt von Anfang an. „Seit einem Jahr sind Kunst und Kultur praktisch abgeschaltet worden. Dabei sind sie hervorragend geeignet, um den Menschen zu helfen, mit der Krise besser fertig zu werden. Es gab bereits Konzepte, die alle über Bausch und Bogen wieder beendet wurden, bevor man wusste, wie gut sie funktionieren. Das war ein Fehler. Da müssen wir wieder hin.“

In dem Appell heißt es: „Wir appellieren an die Bundesregierung und das Parlament, das Pilotprojekt der Stadt Tübingen nicht zu beenden. In diesem Projekt werden vorsichtige, kontrollierte Öffnungen in eine engmaschige Schnelltest-Strategie eingebettet und wissenschaftlich begleitet. Das Ziel dieses Projekts, durch frequente, umfassende Testungen die Inzidenz dauerhaft auf einem niedrigen Niveau zu halten und trotzdem ziviles Leben und nachvollziehbare Sozialkontakte nach und nach zu ermöglichen, ist insbesondere nach den derzeitigen, positiven Ergebnissen unterstützens- und lohnenswert. Die Fortführung des Projekts wäre ein Signal, dass nicht nur die Bürger des Landes, sondern auch deren Volksvertreter und die Regierung an Wegen interessiert sind, auch jene Defizite zu mildern, die abseits der Pandemiebekämpfung entstanden sind. Dabei würden keine inakzeptablen Risiken eingegangen.“

Dem Appell treten bei:

Schauspiel und Kunst:

Moritz Bleibtreu, Till Brönner, Jan Josef Liefers, Anna Loos, Wotan Wilke Möhring, Anna Maria Mühe, Stefan Paul, Sascha, Til Schweiger, Benjamin von Stuckrad-Barre, Thorsten Weckherlin

Musik und Medien:

Tom Bartels (Sportkommentator), Frank Briegmann (CEO Universal Music), Hartmut Engler (Pur), Marlene Lufen, Florian König, Dieter Thomas Kuhn

Wissenschaft und Medizin:

Lisa Federle, Ingmar Hoerr (Curevac), Reinhard Johler (Kulturwissenschaft), Peter G. Kremsner (Virologie), Peter Martus (Infektiologie), Gernot Müller (Volkswirtschaft), Dominik Papies (Wirtschaftswissenschaft)

Wirtschaft und Politik:

Christian Erbe (Präsident IHK Reutlingen), Wolfgang Grupp (Trigema), Heinrich Haasis (Präsident a.D. Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Günther Oettinger (EU-Kommissar a.D.), Boris Palmer (OB Tübingen), Rezzo Schlauch (Parlamentarischer Staatssekretär a.D.), Stefan Wolf (Präsident Gesamtmetall)